|

| Luiz Heitor |

sexta-feira, 28 de janeiro de 2011

Luiz Heitor

domingo, 23 de janeiro de 2011

João Simões Lopes Neto

|

| João Simões Lopes Neto |

quinta-feira, 20 de janeiro de 2011

Rossini Tavares de Lima

|

| Rossini Tavares de Lima |

segunda-feira, 3 de janeiro de 2011

Amadeu Amaral

|

| Amadeu Amaral |

Alceu Maynard Araújo

|

| Alceu Maynard Araújo |

sábado, 1 de agosto de 2009

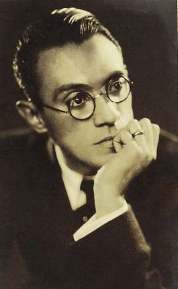

Brasílio Itiberê II

Brasílio Itiberê (Brasílio Ferreira da Cunha Luz), compositor, folclorista, crítico e escritor, nasceu em Curitiba-PR, em 17 de maio de 1896 e faleceu no Rio de Janeiro em 10 de dezembro de 1967. Pertencente a uma família de músicos, era sobrinho do compositor Brasílio Itiberê da Cunha (autor de A Sertaneja, a primeira obra nacionalista brasileira) e do crítico musical João Itiberê da Cunha.

Brasílio Itiberê (Brasílio Ferreira da Cunha Luz), compositor, folclorista, crítico e escritor, nasceu em Curitiba-PR, em 17 de maio de 1896 e faleceu no Rio de Janeiro em 10 de dezembro de 1967. Pertencente a uma família de músicos, era sobrinho do compositor Brasílio Itiberê da Cunha (autor de A Sertaneja, a primeira obra nacionalista brasileira) e do crítico musical João Itiberê da Cunha.Destacou-se sobretudo pela sua independência de criação em relação aos mestres, gerando a produção de uma obra pequena, mas de grande significação. A diferença entre a sua música e a da maioria dos músicos que acompanhou Villa-Lobos no trabalho de despertar o interesse do povo para a música nacional, reside na personalidade independente revelada em suas composições. Externou suas idéias através de uma linguagem musical própria.

Em 1939, produziu a Suíte Litúrgica Negra e o Trio nº 1. Alguns anos mais tarde compôs um dos seus trabalhos mais conhecidos, a Oração da Noite, escrito à maneira do credo russo, baseado em texto de Emiliano Perneta.

Compôs a cantata O Canto Absoluto com texto de Tasso da Silveira, o poema coral Estâncias com letra de Carlos Drummond de Andrade e Epigrama com letra de Cecília Meireles.

Estudioso do canto coral, Brasílio Itiberê criou obras corais com grande domínio de seus recursos mais genuínos: suas virtudes melódicas e a capacidade de expressão poética baseada no dom da palavra cantada.

Obra

Suíte Litúrgica Negra (1939);

Trio nº 1 (1939);

Momento eufórico;

Prelúdio vivaz; Introdução e allegro (1945);

Duplo Quinteto (1946);

O Cravo Tropical (1944); Invenção nº 1 (1934);

Poema (1936);

Seis Estudos (1936);

Ponteio para São João (1938);

Cordão de Prata (1939);

A Infinita Vigília (1941);

Oração da Noite;

O Canto Absoluto (1947), cantata;

Estâncias, poema coral;

Epigrama;

Xangô.

Fonte: http://www.geocities.com/Vienna/Strasse/8454/itibere.htm

Brasílio Itiberê II

Brasílio Itiberê (Brasílio Ferreira da Cunha Luz), compositor, folclorista, crítico e escritor, nasceu em Curitiba-PR, em 17 de maio de 1896 e faleceu no Rio de Janeiro em 10 de dezembro de 1967. Pertencente a uma família de músicos, era sobrinho do compositor Brasílio Itiberê da Cunha (autor de A Sertaneja, a primeira obra nacionalista brasileira) e do crítico musical João Itiberê da Cunha.

Brasílio Itiberê (Brasílio Ferreira da Cunha Luz), compositor, folclorista, crítico e escritor, nasceu em Curitiba-PR, em 17 de maio de 1896 e faleceu no Rio de Janeiro em 10 de dezembro de 1967. Pertencente a uma família de músicos, era sobrinho do compositor Brasílio Itiberê da Cunha (autor de A Sertaneja, a primeira obra nacionalista brasileira) e do crítico musical João Itiberê da Cunha.Destacou-se sobretudo pela sua independência de criação em relação aos mestres, gerando a produção de uma obra pequena, mas de grande significação. A diferença entre a sua música e a da maioria dos músicos que acompanhou Villa-Lobos no trabalho de despertar o interesse do povo para a música nacional, reside na personalidade independente revelada em suas composições. Externou suas idéias através de uma linguagem musical própria.

Em 1939, produziu a Suíte Litúrgica Negra e o Trio nº 1. Alguns anos mais tarde compôs um dos seus trabalhos mais conhecidos, a Oração da Noite, escrito à maneira do credo russo, baseado em texto de Emiliano Perneta.

Compôs a cantata O Canto Absoluto com texto de Tasso da Silveira, o poema coral Estâncias com letra de Carlos Drummond de Andrade e Epigrama com letra de Cecília Meireles.

Estudioso do canto coral, Brasílio Itiberê criou obras corais com grande domínio de seus recursos mais genuínos: suas virtudes melódicas e a capacidade de expressão poética baseada no dom da palavra cantada.

Obra

Suíte Litúrgica Negra (1939);

Trio nº 1 (1939);

Momento eufórico;

Prelúdio vivaz; Introdução e allegro (1945);

Duplo Quinteto (1946);

O Cravo Tropical (1944); Invenção nº 1 (1934);

Poema (1936);

Seis Estudos (1936);

Ponteio para São João (1938);

Cordão de Prata (1939);

A Infinita Vigília (1941);

Oração da Noite;

O Canto Absoluto (1947), cantata;

Estâncias, poema coral;

Epigrama;

Xangô.

Fonte: http://www.geocities.com/Vienna/Strasse/8454/itibere.htm

sábado, 8 de setembro de 2007

Inezita Barroso

Inezita Barroso

domingo, 8 de julho de 2007

Mário de Andrade

Mário de Andrade (Mário Raul de Morais Andrade). Poeta, escritor, musicólogo, folclorista, crítico, jornalista. São Paulo SP 9/10/1893—id. 25/2/1945. Filho de Carlos Augusto de Andrade e de Maria Luísa de Morais Andrade fez estudos secundários no Ginásio do Carmo, dos irmãos maristas, em São Paulo.

Mário de Andrade (Mário Raul de Morais Andrade). Poeta, escritor, musicólogo, folclorista, crítico, jornalista. São Paulo SP 9/10/1893—id. 25/2/1945. Filho de Carlos Augusto de Andrade e de Maria Luísa de Morais Andrade fez estudos secundários no Ginásio do Carmo, dos irmãos maristas, em São Paulo.Mário de Andrade

Mário de Andrade (Mário Raul de Morais Andrade). Poeta, escritor, musicólogo, folclorista, crítico, jornalista. São Paulo SP 9/10/1893—id. 25/2/1945. Filho de Carlos Augusto de Andrade e de Maria Luísa de Morais Andrade fez estudos secundários no Ginásio do Carmo, dos irmãos maristas, em São Paulo.

Mário de Andrade (Mário Raul de Morais Andrade). Poeta, escritor, musicólogo, folclorista, crítico, jornalista. São Paulo SP 9/10/1893—id. 25/2/1945. Filho de Carlos Augusto de Andrade e de Maria Luísa de Morais Andrade fez estudos secundários no Ginásio do Carmo, dos irmãos maristas, em São Paulo.terça-feira, 5 de dezembro de 2006

Waldemar Henrique

O compositor e pianista Waldemar Henrique (Waldemar Henrique da Costa Pereira) nasceu em Belém do Pará (15/2/1905) e faleceu na mesma cidade em 28/3/1995. Depois de passar a infância na cidade do Porto, Portugal, regressou ao Brasil e iniciou-se na música.

O compositor e pianista Waldemar Henrique (Waldemar Henrique da Costa Pereira) nasceu em Belém do Pará (15/2/1905) e faleceu na mesma cidade em 28/3/1995. Depois de passar a infância na cidade do Porto, Portugal, regressou ao Brasil e iniciou-se na música. quarta-feira, 8 de novembro de 2006

Stefana de Macedo

Stefana de Macedo

Incluiu 43 músicas de características regionais nos seus 22 discos gravados. São cocos, toadas pernambucanas, cateretês, maracatus, corta-jacas, baiões, canções do Amazonas, tanto de domínio público (muitas vezes com adaptações suas) quanto de autores conhecidos, numa época em que só os homens atuavam nesse setor, abrindo caminho para artistas que vieram depois, como Dilu Melo, Inezita Barroso e Ely Camargo.

Quando tinha nove anos de idade, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, onde estudou no Colégio R. William e teve aulas de violão com Patrício Teixeira e

Em 1926 apresentou-se ao violão no Cassino do Copacabana Palace, quando esse instrumento ainda estava restrito à então chamada malandragem. No ano seguinte, apresentou-se no I.N.M., no Rio de Janeiro, e no Teatro Municipal, de São Paulo.

Em 1928 estreou em disco interpretando pela Odeon as canções Tenho uma raiva de vancê e Sussuarana, ambas de Luiz Peixoto e Hekel Tavares. Sussuarana obteve grande sucesso, embora tivesse sido gravada pouco antes por Gastão Formenti. No mesmo ano, gravou de Catulo da Paixão Cearense o samba Leonor e de Hekel Tavares e Joraci Camargo, a canção Lua cheia.

Em 1929 apresentou-se no Teatro Municipal, de São Paulo e gravou pela Columbia o samba-choro Bambalelê, a canção Stela, os corta-jaca A mulher e o trem e O homem e o relógio, o cateretê Bicho caxinguelê, a toada Saia do sereno, o batuque Dança do Quilombo dos Palmares, talvez a música brasileira mais antiga conhecida, com a primeira gravação de um batuque com batida na caixa do violão, executada por ela, e a canção História triste de uma praieira seu maior sucesso, todos de motivo popular, com arranjos de sua autoria. No mesmo ano, gravou de João Pernambuco

Em 1930 gravou pela Colúmbia o batuque Mãe Maria Camundá de sua autoria e o baião Estrela D'Alva de João Pernambuco. No mesmo ano gravou a toada Como se dobra o sino, de motivo popular com arranjos de sua autoria. Também fez arranjos de outros motivos populares, entre os quais o coco O-le-

Em 1931 cantou no filme Coisas nossas, de Alberto Byington. Em 1933 gravou de sua autoria, o maracatu Dois de oro e a canção Sodade véia. Em 1935 deu dois recitais no Teatro Colón, de Buenos Aires, Argentina; no primeiro, com a presença do mundo oficial da Argentina e do Brasil, executou na primeira parte suas canções ao violão e, na segunda, com Heitor Villa-Lobos ao piano, músicas do compositor.

Em 1939 regravou a canção História triste de uma praieira, com arranjos de sua autoria e versos de Adelmar Tavares. Em 1942 gravou a canção Rede do Ceará, de motivo popular e arranjos de sua autoria.

Em fins dos anos

Em 1968 gravou histórico depoimento para a posteridade no Museu da Imagem e do Som. Passou seus últimos anos de vida na cidade de Volta Redonda, sempre esquecida pela chamada grande "mídia".

Fonte: Cantoras do Brasil - Stefana de Macedo

quinta-feira, 26 de outubro de 2006

Cornélio Pires

Desprovido de preparação intelectual, pois nunca se dedicara aos estudos embora dispusesse de condições financeiras para tal. Cornélio vivia, na capital, no meio jornalístico e buscava aceitação de sua roda social, dividindo entre cultivar as suas raízes caipiras ou bancar o intelectual que jamais seria.

A falta de método, entretanto, será uma tônica inseparável de Cornélio em todas as sua ações, a começar por seu curriculum que se estende do poeta e contista a conferencista e humorista; de jornalista e editor, a professor de educação física e empresário; de cineasta a realizador de gravações em disco de músicas sertanejas.

- Esse também é da família?